赤信号って、こんなに長かったかな。

いつもの通勤路が、やたら遠く感じた。

朝3時起きの僕は、空腹さえ忘れていた。

頭の中は、ひとつの声でいっぱいだった。

1. 「病院行きたい」——その一言の重さ

仕事帰り、おばちゃんから電話が来た。

出た瞬間、かすれた声が飛び込んできた。

寒くて汗が止まらないの。

病院行きたい。」

病院嫌いのおばちゃんが、自分から“病院”と言った。

それだけで十分だった。

これは、ただ事じゃない。

おばちゃんは81歳、独居。

夫を亡くし、兄を亡くし、妹である僕の母を亡くし、去年の春には一人息子(51)も亡くした。

身近な死が、立て続けに押し寄せた。

僕は母の死をきっかけに、少しずつおばちゃんの手伝いをするようになった。

2. 恩返しのハンドル——僕のルーツ

ハンドルを握りながら思った。

おばちゃんが千葉に来てくれたから、僕はここにいる。

北海道。

時給が数十円の時代。

働いても働いても、余裕なんて生まれない。

一家の大黒柱を早くに失い、「働かなきゃ生きていけない」空気の中で育った世代。

若い頃、おばちゃんは一人で千葉へ渡った。

昼は社員、夜はアルバイト。

とにかく働いた。

生きるために。

「千葉は、北海道より稼げる。」

その言葉が、僕の両親を動かした。

日産グロリアに荷物を積み、青函連絡船で本州へ。

地図を見ながら千葉へ向かった。

働ける場所へ。

稼げる場所へ。

その延長線上に、今の僕がいる。

不安の中で生きた人は、物を抱える。

それは性格じゃない。

生存の記憶だ。

3. 到着、そして違和感

玄関の前に立った瞬間、空気が重かった。

家の中は静かで、生活音がしない。

ドアを開ける。

いつも通り、物に溢れている。

足元に、黒いツブツブが散らばっていた。

——ねずみの糞。

母の家でも見た光景だった。

僕は、驚くより先に「ああ、またか」と思っていた。

物が積み上がり、隙間に埃が溜まり、

手入れされない家は、生き物に場所を譲る。

これはもう“片付け”の問題じゃない。

生活の輪郭が崩れ始めているサインだ。

「モイくん……息苦しい。」

そう言いながら、

おばちゃんは保険証をテキパキと用意している。

「昨日ちょっと無理しちゃってさ。」

しっかりした足取りで階段を降りてくる。

息苦しいと言いながら、背筋は伸びている。

——思ったより元気。

いや、無理しているだけか。

それとも……。

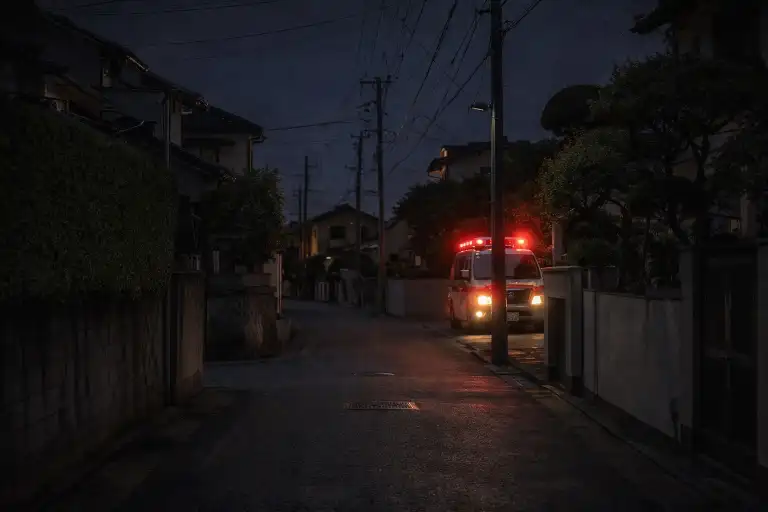

4. 119番——消せなかったサイレン

数分後。

サイレンが近づいてくる。

夜を切り裂く音。

「あ、救急車……来た」

救急隊員が入ってくる。

「こんばんは、大丈夫ですか?」

「大丈夫です、歩けます。」

そう言って立ち上がる。

「いつから息苦しいですか?」

「持病は?」

「お薬は?」

答えは噛み合わない。

口は止まらず、すごい勢いでしゃべりまくっている……昨日が今日になり、今日が先週になる。

「死にそうなのよ!」

「あんた医者なの!?責任取れるの!?」

「名前なんていうの!?名乗りなさいよ!」

救急隊員は冷静だった。

「バイタルは正常です。」

「搬送は可能ですが、入院は医師判断です。」 僕が救急隊員と状況など話している間、そんな声が救急車から聞こえてくる……。

僕が救急隊員と状況など話している間、そんな声が救急車から聞こえてくる……。

母に連絡したいのよ!」

——その母は、もういない。

時間が止まった。

『認知症』

だけではない。

何か…持ってる…。

物に溢れた部屋。

ねずみの糞。

記憶の混乱。

理不尽な怒り。

すべてが繋がった。

5. 結局、搬送せず自宅で休む

命に関わる状態ではない。

そう判断され、搬送は見送られた。

救急車は去った。

赤色灯が消え、住宅街は元の静けさに戻る。

おばちゃんは1人で大丈夫だと言うので帰ることに。

さっきまでの騒ぎが嘘みたいだった。

でも、僕の中だけが、静かじゃなかった。

「母に連絡したいのよ。」

その一言が、何度も何度も頭の中で反響していた。

もういない人を探している。

もう終わった時間を、生きている。

物に溢れた部屋も、

ねずみの糞も、

怒鳴り声も、

すべては“老い”という一本の線で繋がっていた。

48歳。

いよいよ始まったんだ。

親戚の老いと向き合う、本当の時間が。

赤信号は長い。

でも、止まり続けるわけにはいかない。

僕は深く息を吸って、

玄関の電気を消した。